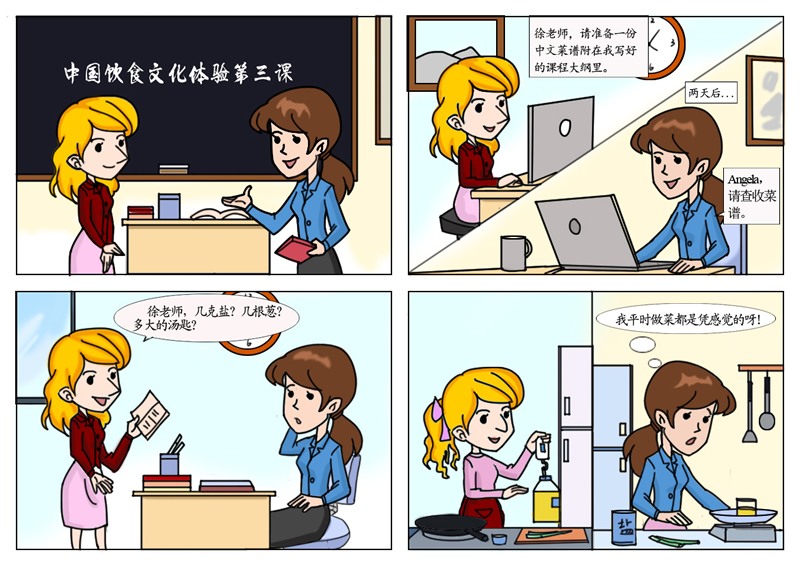

案例正文:

Angela女士是英国某中学的食品技术课任课老师,外派教师L在该中学担任汉语教师志愿者期间,曾与她一起合作过三次中国饮食文化体验课。第一次上课之前一周,Angela就把课程大纲发给L,要求L也写一份中国饮食课的大纲,并将准备教授的中国菜菜谱附在上面。

L为这次体验课准备了中国人普通家庭中最常见的三道菜,营养味道都很好,最大的优点是便于操作,学生能很快学会后付诸实践。菜谱是在网上找的,描述得比较详细,L将菜谱翻译成了英文后提交给Angela。Angela仔细阅读了菜谱,提出了如下问题:

1、食用油一汤匙,是多大尺寸的汤匙?(英国对汤匙的尺寸分类很严格,不同的汤匙用途不一样)

2、 盐适量,到底是多少克盐? 3.葱姜蒜少许备用,这个少许又是用什么来衡量的?

看到Angela的疑问后,L变得有些茫然。因为L在家做饭是从来没想过油、盐、调料等的配比还要用食物电子称称量,都是凭经验和感觉添加的,即使官方的菜谱甚至星级酒店的菜谱也没有对食材和调料进行严格的定量,因此即使是同一道菜,不同的人会做出不同的味道来。英国食谱则正好相反,每一道菜的用料都是精确到克,电子称是做英国菜必不可少的工具,因此只要拥有了同一个菜谱,无论是谁都能做出味道差不多的菜来。

在Angela的敦促要求下,L自己在家又做了一遍这些菜,并将调料用量自己称好记录下来,终于完成了一份符合英国人习惯的英式中国菜谱。

而事实证明,Angela的要求的确非常适合从没有接触过中国菜的英国学生,在定量的食材和调料菜谱的指导下,学生们都做出了比较令人满意的中国菜,有些甚至比中国学生做的还好。