副语言与跨文化交际

在人们的日常交流中,语言交流起着十分重要的作用。但是,除了语言交际之外,还有另外一种非言语交际方式——副语言。手势语在非语言交际中所占的地位可以说是举足轻重,因为手部动作比较灵活自如,而且也最丰富,传递信息的能力很强。而在不同的国家,由于历史传统及文化背景等不同,手势的含义也有所不同,甚至意义相反。因此,我们在使用手势时,遵循以下原则就显得格外重要:

1. 大方得体

手势是一种传情达意的特殊方式,与说话不妥会引人反感一样,如果使用手势时不注意自己的身份或谈话内容,一味地模仿他人或矫揉造作、扭扭捏捏,不仅会妨碍双方的有效沟通,还会给他人留下没有素质、缺乏教养的印象。

2. 准确无误

由于手势是一种无声的语言,而且其内容包罗万象,因此哪怕是极细微的变化也会改变手势的含义。因此,在使用手势时应尽量做到准确无误,并极力避免使用过于复杂的手势,以免造成沟通障碍或引起他人误解。

3. 入乡随俗

在面对不同人群时,我们应做到看人依地使用手势,以免引起不必要的麻烦,从而广结善缘,最大程度地赢得人脉资源。

另外,除了掌握以上手势要领以外,我们还必须避免一些手势禁忌,如边讲话边打响指、勾动手指招呼别人、一边说话一边抓耳挠腮、对他人指指点点等,不仅会被视为没有素质、没有礼貌,而且极易招致反感,甚至引发不必要的麻烦。

然而,全世界的手势千差万别,以下为全球普遍使用的手势语:

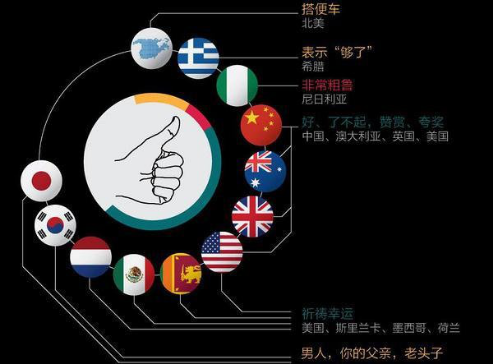

向上伸大拇指:

这是中国最常见的手势,表示夸奖和赞许,意味着“好”、“妙”、“了不起”;在日本,这一手势表示“男人”、“您的父亲”;在南朝鲜,表示“首级”、“父亲”、“部长”和“队长”;在美国、墨西哥、荷兰、斯里兰卡等国家,这一手势表示祈祷幸运;在北美、印度、法国等国家,则是在拦路搭车时横向伸出大拇指表示要搭车;在希腊,伸出大拇指表示够了;在印度尼西亚,伸出大拇指指东西;但在尼日利亚,竖大拇指则是一个粗野的动作。

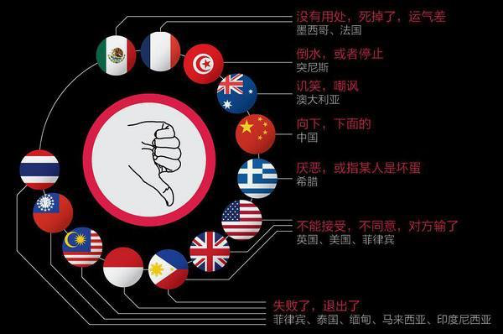

向下伸大拇指:

世界有相当多的国家和地区都使用这一手势,但含义不尽相同。在中国,大拇指朝下,意味着“向下”、“下面”;墨西哥人、法国人用着手势来表示“没用”、“死掉了”或“运气差”;在突尼斯,向下伸出大拇指,表示“倒水”和“停止”;在澳大利亚,使用这手势表示“讥笑”和“嘲讽”;在希腊,大拇指向下指“某人是坏蛋”;在英国、美国、菲律宾,大拇指朝下含有“不能接受”、“不同意”、“对方输了”之意。而在菲律宾、泰国、缅甸、马来西亚、印度尼西亚,拇指向下表示“失败”或“退出”

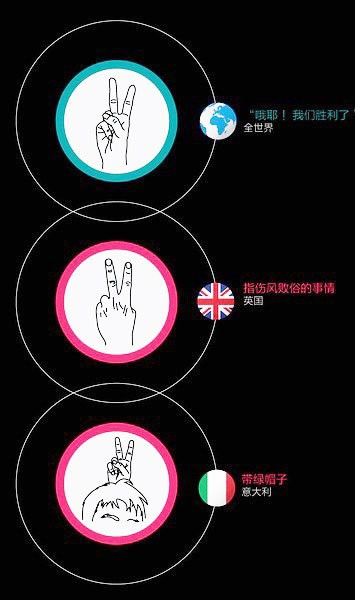

伸出食指和中指(“V”手势):

在欧洲绝大多数国家,人们在日常交往中常常伸出右手的食指和中指,比划作“V”形表示“胜利”,“V”是英语单词Victory(胜利)的第一个字母。“V”手势是第二次世界大战期间由一位名叫维克多·德拉维利的比利时人发明的。他是1940年底的一次广播讲话中,号召同胞们奋起抵抗德国侵略军,并动员人们到处写“V”字,以表示胜利的信心。从此“V”手势不胫而走。

英国首相丘吉尔在一次游行检阅中使用这一手势,使其迅速地广泛流传开来。不过,做这一手势时务必记住把手心朝外、手指朝内,在英国尤其要注意这点,因为在欧洲大多数国家,手背朝外、手心朝内的“V”形手势是表示“让人走开”,在英国则指伤风败俗的事。在意大利、葡萄牙、西班牙,“V”手势放在头上有“戴绿帽子”的含义;在中国,“V”形手势表示数目“2”、“第二”或“剪刀”。

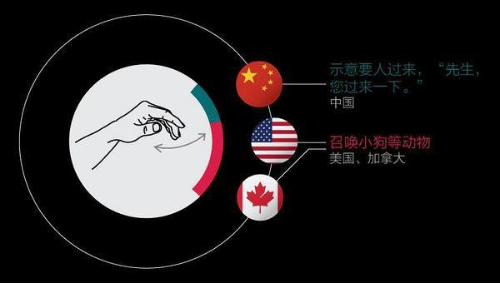

手掌向下并摆动手指:

在美国呼唤服务员时,手掌向上伸开,伸出手指数次。而亚洲一些国家,这种手势对服务员则不可用,因为人们常常以此来叫一条狗或别的动物或幼童。在中国,招呼别人过来是把手掌向上一伸,手指向下并摆动手指,对方就领会了。但在美国、加拿大,这一手势则是召唤小狗等动物的意思。

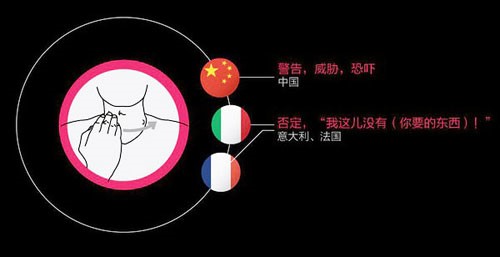

手指放在喉咙上:

美国、俄罗斯人手指放在喉咙上表示“吃饱”;在中国,手指放在喉咙上左右比划表示“警告”、“威胁”、“恐吓”;在意大利、法国,这一手势示意“我这儿没有(你要的东西)”而在日本,做这一动作表示被人家“炒了鱿鱼”。

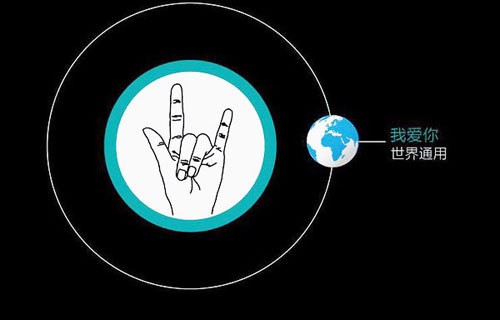

伸出拇指、食指和小指:

“我爱你”,是全世界都通用的手势语。

您可能在找这些

- 暂无数据

- 友情链接请联系 QQ:737110